先日、東京国立近代美術館でやっている展示会に行ってみました。心に残る絵画と、良い作家の発見ができた展示会でした。印象に残ったポイントは、

- 近代日本(幕末から昭和初期)の美術を展示していたので、着物を着ている絵の多さ。

- 綺麗なだけでなく、人の感情が絵に現れているのが面白かった。(この展示ではほぼ被写体が女性だったので、女の感情かな?)

- 最後まで展示をみたら、英語の展覧会名のほうが、しっくりきた。

2021年5月16日までだったので、行ってきたのですが、現在11日まで休館中です。11日緊急事態宣言が明けたら5日しか残っていないので、延長されないかなと思うくらいでした。

ここで岡本神草という作家の作品がとても素晴らしかったので、今後彼の展示があったら是非、見に行きたいです。

好きだったところの一つ、着物の絵

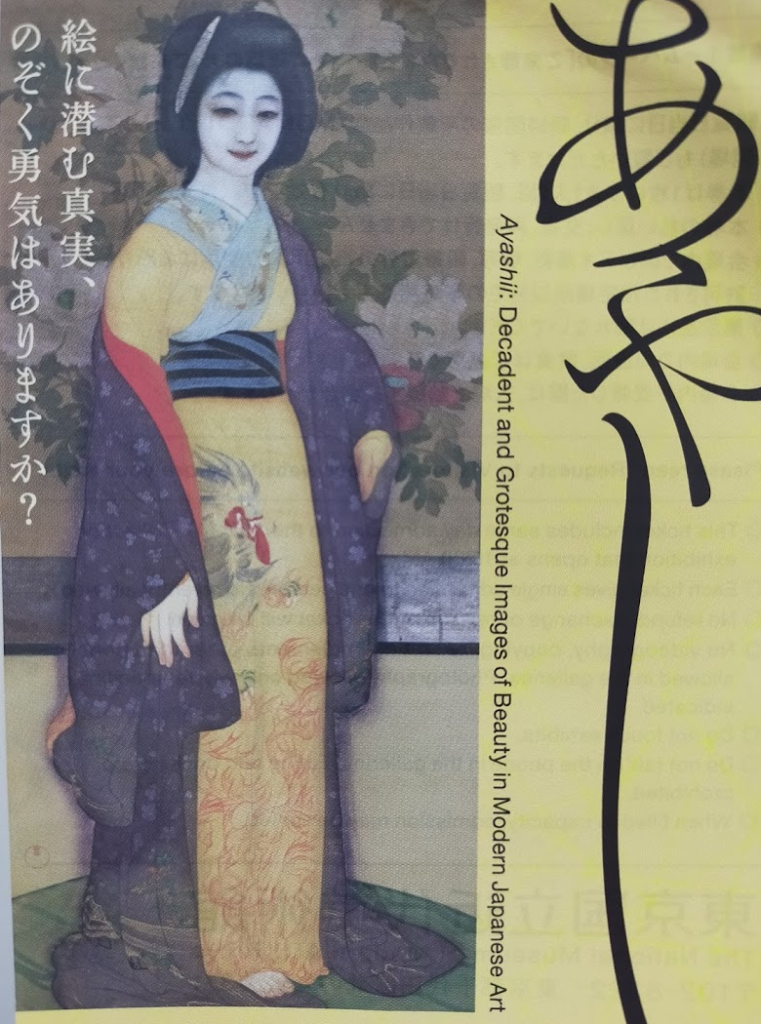

着物の描写がとても美しいかった。昔の着物の柄や色遣いが大好きなので、その表現に心を奪われました。昔の着物って、いまよりも、柄に主張があるイメージがあります。この展覧会のメインビジュアルになっている甲斐庄楠音の「横櫛」の女性の着物。

着物は落ち着いた色ですが、長襦袢は黄色に、鶏と炎が描いてあります。着物の落ち着きさとくらべて、長襦袢のアメリカのバイクや車に描いてあってもいいような炎の描写。「こんな長襦袢が昔あったんだ」!とそのロックさに驚きました。これを選んで着ようと思った絵の中の女性の気持ちは、どうだったんだろう?

(ちなみに、バイクや車への炎「フレアパターン」は、私の子供が持っているホットウィール(海外のトミカみたいなブランド)でも多数あります。)

アメリカンなかっこよさの代表ですね。それが、1918年時点で描かれているって、ロックです。

人の感情が絵に現れているのが面白かった

展示に出ている絵画はほぼ女性が絵の中の主役でした。近代日本の始めの頃は、「美人画」といわれる、人形のような画一的な顔の女性が美しい着物を纏っている絵画が多そうですが、それに反するように、感情(心情)を表現するような絵が多かったです。

一番印象的だったのは、稲垣仲静「太夫」です。このまま、週刊少年ジャンプの連載に登場してもよさそうなルックス。100年前の姿とは思えない生き生きとした女性です。いろーんな感情が裏にありそうな笑顔。花魁の美しさを描くのではなく、人の存在を描いているのが忘れらなない表現。いまにも、「てかさぁ〜」とか話しだしそうです。

英語の展示会名のほうがしっくりきた

この展示名は「あやしい絵展」、たいてい展示会はバイリンガルで、英語タイトルもついています。英語の展示名は

Decadent and Grotesque Images of Beauty in Modern Japanese Art

「近代日本美術の退廃的で不気味な美しさ」って感じでしょうか。

私には、この感じのほうが、展示内容とマッチしている気がしました。

Decadent:退廃的な

Grotesque:不気味(得体の知れなさって感じかな。)

さまざまな作家の、退廃的で不気味な絵をあつめていますが、ほぼ描かれているものは女性。たまたま女性があつまってしまったのか、男性モデルのあやしい絵っていうのもちょっと見たかったなー。作者が男性が多いから、女性に「廃れそうな(消えゆく)、不気味な美」を感じて、その魅力を表現できていて、今回の展示では多く選ばれたんですかね。

この展覧会は写真撮影が OK でした。近代美術館は事前予約で行きましたが、当日の朝に予約して、お昼前に入場できたのでそんなに不便は感じませんでした。良い展覧会でした。

コメントを残す