お茶の稽古で、一番基礎となるのが、畳での立ち居振る舞いです。点前での順番や道具の扱い方なども重要ですが、茶室に入ってまずはじめに練習することは、正座とお辞儀の仕方です。

自分ではあまり意識せず正座とお辞儀を行っていますが、私が気にしていることを、言葉で説明すると、

「おへそを意識する」

です。

そうすると、綺麗な正座とお辞儀に簡単に近づきます。おへそを意識する理由は、背骨をまっすぐにするためです。着物ではお腹に帯を巻いているので、普通にしていても背骨がまっすぐの状態に近くなります。それをもっと美しく見せるために、おへそを意識して「スッ」とした背骨を目指します。

また、気をつけることは以下の2つがあると思っています

1)茶室(和室)では、視点が低い位置にある

2)着物の構造を考える

では、説明していきます。

低い視点と、着物の構造

私はお辞儀の形について、お茶の先生から注意された事がありませんでした。というのも小さい時に習っていた日本舞踊の稽古で、最初と終わりで必ず正座をしてご挨拶をする習慣があったからです。当時の日本舞踊の先生から教えていただいたことが、そのままお茶でも役立っています。自分が感覚的に覚えてきたことを、図を交えて説明します。

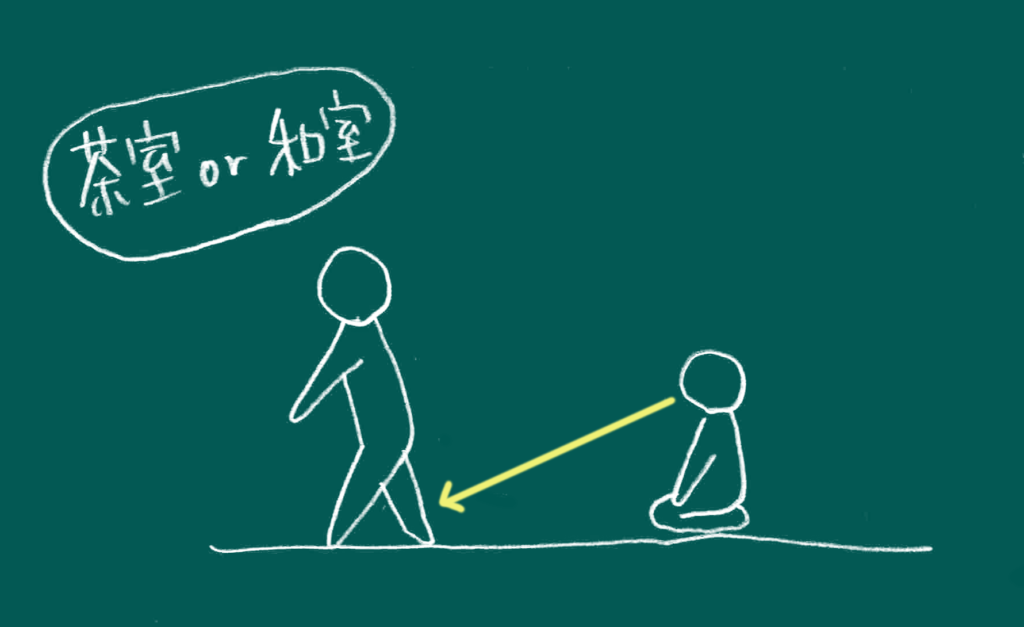

挨拶やお辞儀をするの時、洋室の場合と茶室や和室での場合大きく違うところはどこでしょうか?それは、視点の違いです。洋室の場合は立っているので、視点が高く、茶室や和室の場合、正座をしているので、視点が低いです。

視点が低いと、いつもは気に入らないところが気になったりします。低い視点から見られているということを気に留めておきます。

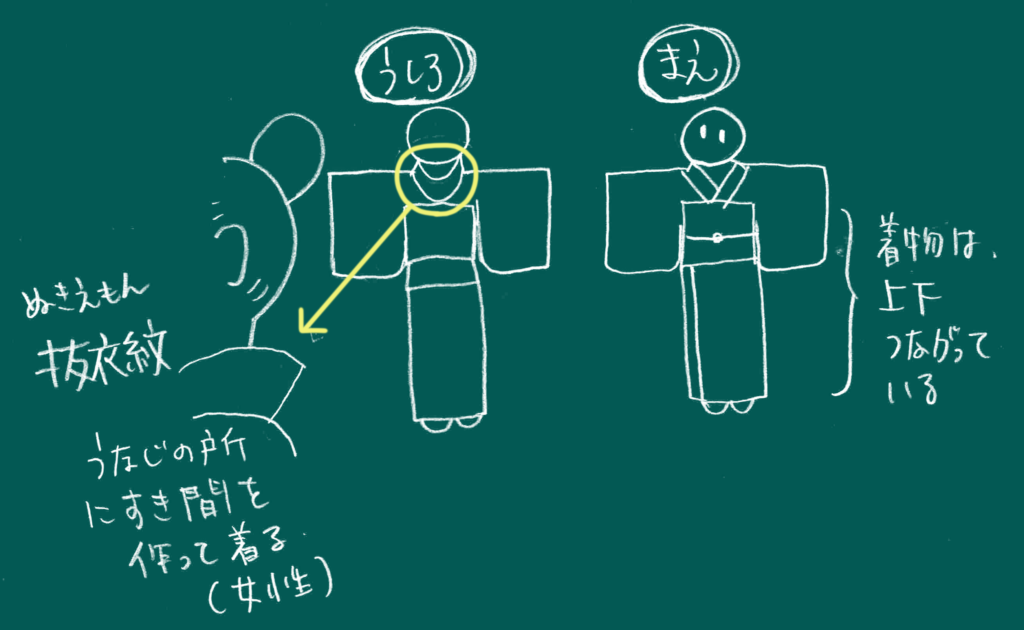

畳の上では、洋服であっても、着物を着ている時を思い出してください。着物は、襟足のところが抜かれています(女性の場合)。また、着物は構造上、上半身と下半身が繋がっています。

美しい正座をしてみる

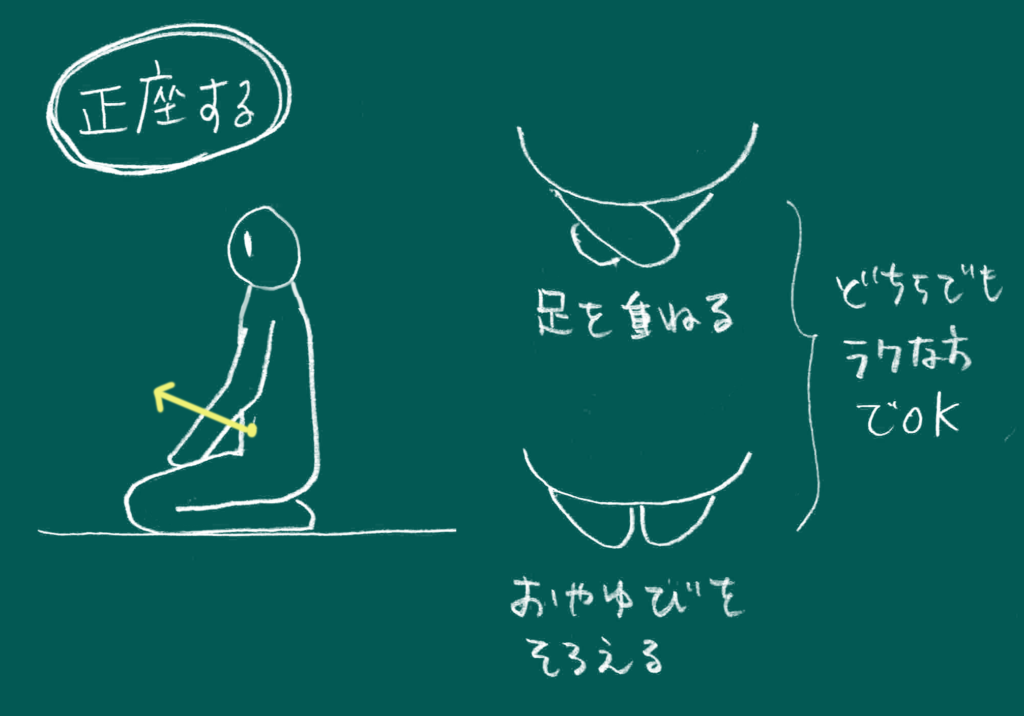

正座で座ってみます。両足は足の親指を付けて座ってもいいですし、両足を重ねて座ってもどちらでもいいです。これは足の甲の厚みや形により、楽な方法があると思うので、足の置き方は座りやすい方法を使ってください。

正座をしたら背骨をまっすぐにします。まっすぐのイメージは

- おへそを上ななめ前(黄色い線)に出すように意識する

- 骨盤を起こす

おへそを上ななめ前に出すと骨盤が起き上がります。そうすると背中がまっすぐになります。

美しいお辞儀をしてみる

今度はお辞儀をしてみます。

お辞儀をするとき背中がまっすぐであると美しいです。背中に加えて首までまっすぐにしましょう。上体を倒して行く時に気をつけることは、頭を畳に近づけるのではなく、おへそを腿に付けるようにすることです。そうすると背中がまっすぐのまま腰から曲げることができます。そして首は、そのまっすぐな背中と一直線になるようにします。

両手の位置は、顔の下に来るところ。両手の形は、人差し指を頂点として三角形を形づくります。その時、5本の指は離れないようにしてください。視線は手から30 CM ぐらい先の畳を見ます。上体を倒す角度は約45°ぐらいで倒し過ぎないようにしましょう。

頭を床に近づける(頭を下げる)ようなお辞儀をすると、背中が丸まりがちになります。その時、着物の襟足の部分、抜衣紋から自分の襟足が挨拶をする相手に見えてしまいます。また45°よりも深く上体を傾けると、着物が上半身に引っ張られ、着崩れもしやすくなります。

「おへそを意識」する、を正座とお辞儀の際にちょっと思い出してくださいね。

コメントを残す