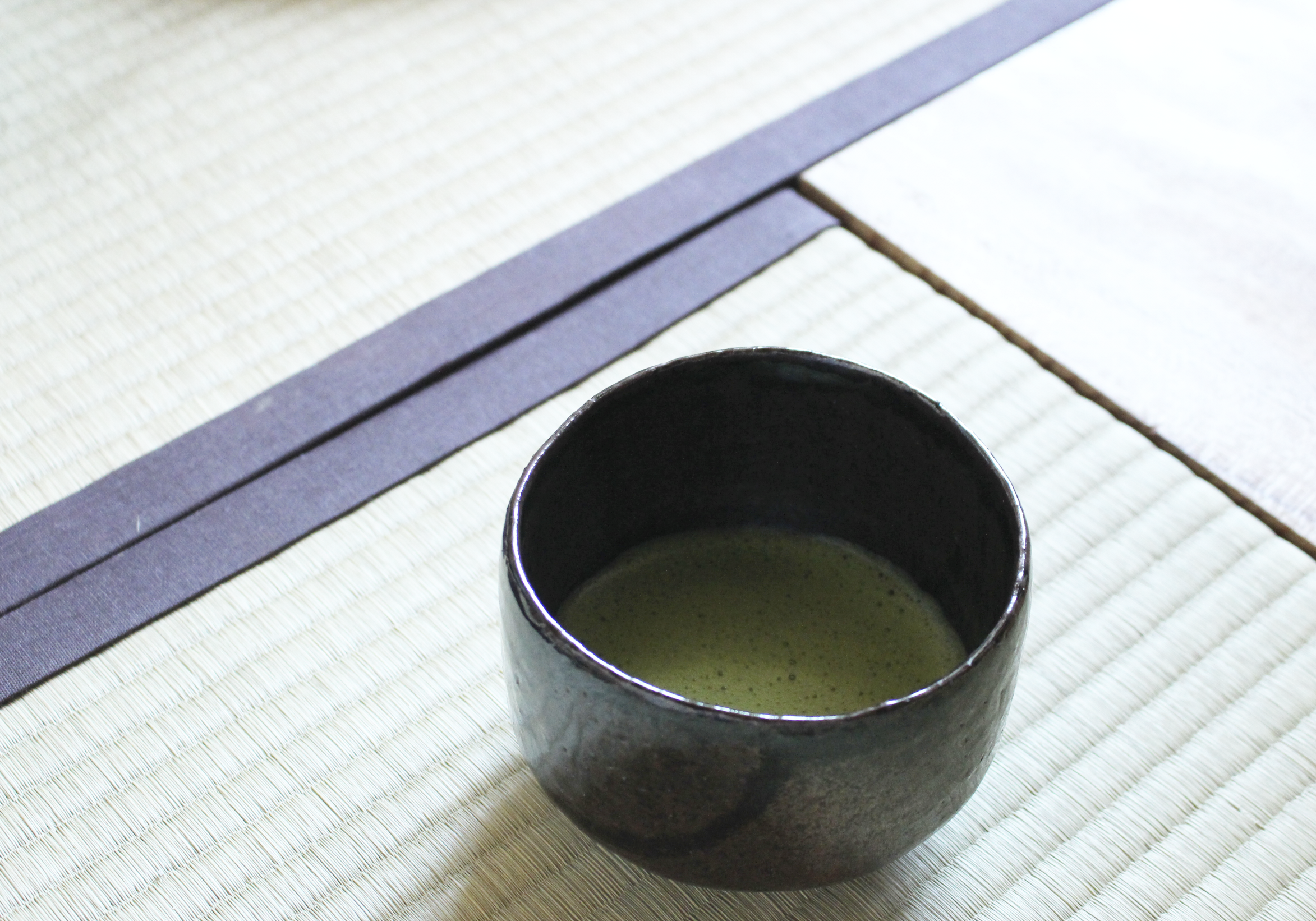

お稽古始めて間もない頃に、「どっちだったっけ?」と確信の持てないことが出てきます。

例えば、

薄茶をお客さんとしていただく際、次の客に「お先に」をします。そのとき、お菓子器は、次の客のほうに寄せて挨拶する?

お菓子器からお菓子をいただくときの懐紙を出すタイミングはいつ?

茶碗を二度回すタイミングはいつ?

などなど。。正解は、

薄茶をお客さんとしていただく際、次の客に「お先に」をします。そのとき、お菓子器は、次の客のほうに寄せて挨拶する?

→お菓子器は自分の正面のまま(お茶は次の客との間に置き直して)「お先に」

お菓子器からお菓子をいただくときの懐紙を出すタイミングはいつ?

→菓子器を感謝してから(押し頂いてから)懐紙を出す

茶碗を二度回すタイミングはいつ?

→お茶碗を感謝してから(押し頂いてから)二度回す

これらの手順をそのまま覚えるのではなく、その迷いがちなことに、理由をつけてみましょう。そうすると、確信を持って、薄茶をいただけるようになります。

- 薄茶をいただくときのお客さんがする行動の順番

- 「お先に」の挨拶の時の道具の位置は?自分の正面?次の客との間?

- お菓子器や茶碗に感謝する(押し戴く)ときの順番

で紹介していきます。

薄茶をいただくときのお客さんがする行動の順番

お茶をいただく時は、お菓子を先に食べ終わってから、お茶を飲みます。

薄茶を飲む時の順序も同じです。お茶を飲む流れとしては、下記のようになります。

(おおきな流れを把握なので、お茶碗を回して等の細かい手順は書いていません。)

「お先に」とお菓子を先に取ることを次の客に挨拶する

お菓子を取る

お菓子器を次の客に送る

お菓子を食べる

<お茶が点ったら>

お茶碗を先に飲む「お先に」の挨拶を次の客にする

亭主にお茶をいただくことの「お点前ちょうだいいたします」の挨拶をする

お茶碗を飲む

大きく捉えると、次のお客さんに先にいただくことを挨拶し、お茶は、点ててくれた亭主に挨拶をする。そして飲食をします。

この一連の行動は、この2つの気持ちを表現し、お茶を飲む場を和やかにします。

次の客への先にいただくことの配慮

お茶を点ててくれて亭主への感謝

この2つがお茶をいただくとき大切にしたいことです。これ以外の細かい行動も、この気持を考えると自ずと決まります。

「お先に」の挨拶の時の道具の位置は?自分の正面?次の客との間?

お菓子をいただくとき、お茶をいただくとき、「お先に」の挨拶は同じですが、菓子器と茶碗の位置が異なります。

菓子器→自分の正面

茶碗→次の客との間

にそれぞれ置いて、「お先に」の挨拶をします。動きと位置を表にしてみました。

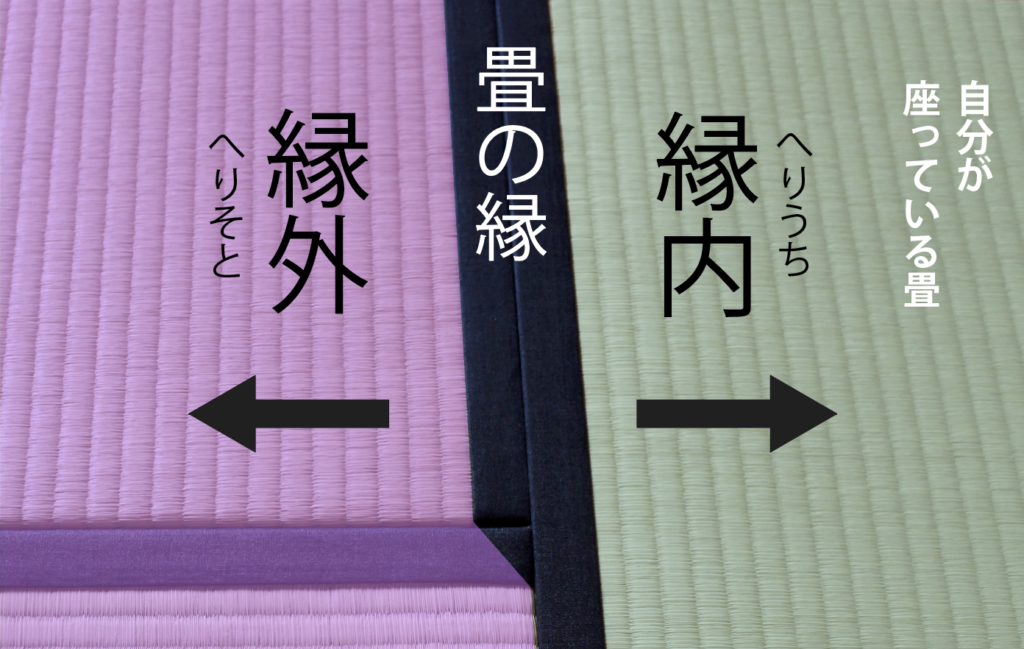

| 道具 | 動き | 位置 | 場所 |

|---|---|---|---|

| 茶碗 | 移動させる | 次の客との間 | 畳の縁(へり)の自分側(縁内) |

| 菓子器 | 移動させない | 自分の正面 | 畳の縁の外側(縁外) |

畳の縁の内側外側は、自分の座っている畳の前にある縁の自分側か外側をいいます。

お茶碗とお菓子器では畳のヘリの内と外とで置く位置が異なります。この覚え方は、

縁の内側を自分のスペースと考えて、茶碗は自分に点ててくれたから、自分のスペースに入れていい(縁内)。飲み終わったら、自分のお茶が無くなったから、縁の外で拝見をする。

お菓子器は他の人のも一緒に入っているから自分のスペースの外、(縁外)

こう覚えると縁内か縁外かも迷うことが少なくなります。

※お茶碗は、原則表の通りですが、お稽古が進み様々なお茶碗を扱うようになると例外として、畳縁の外側のままで「お先に」をするお点前もあります。

お菓子器や茶碗に感謝する(押し戴く)ときの順番

今度は細かい順序、

お菓子を取り上げる時、お茶碗を飲む時の、押し戴くタイミング

大まかな順序は、お菓子、お茶ともに、下記となります。

1)挨拶:周りに配慮する

2)準備:食べられるよう、飲めるようにする

3)飲食:いただく

書き出すと、当たり前の順番だと思います。しかし、機械的に行動だけ覚えていると、咄嗟に

「あれどっちが先だっけ?」と確信が持てなくなります。

これも、順序に理由をつけてスッキリしましょう。

お菓子の場合

1)挨拶:周りに配慮する

お菓子器は正面のまま、「お先に」と隣に挨拶をする。お菓子器を押し戴く(お菓子を準備してくれたことに感謝をする)

2)準備:食べられるようにする

懐紙をだして、お菓子を乗せる。隣の人がお菓子を次に取れるように菓子器を隣に送る

3)飲食:お菓子を美味しくいただく

準備の前に挨拶「お先に」をする。

茶碗でもお菓子でもまず次の客に「お先に」です。ます、食べる(飲む)

自分がお菓子をいただく番になったら一番初めにすることが、周りの人への配慮、隣の人への挨拶です。こうして、自分が食べてもいい準備が整います。順番が前後しやすいのが、懐紙を出して「お先に」と次の人に挨拶をすることです。これは、挨拶をする前に、懐紙を出して、いただく準備をしてしまっています。順序は、挨拶してから食べる準備です。食べる準備をしたら、食べ始める前に、次の人にお菓子器を送って次の方がお菓子を取り上げられるようにします。その後に、自由に食べます。

お茶の場合

1)挨拶:周りに配慮する

となりとの間において「お先に」自分の正面に置き直して「お点前頂戴いたします」お茶碗を押しいただいて感謝をする

2)準備:飲めるようにする

お茶碗の正面を避けるために茶碗を2回まわして正面を向こう側にする。

3)飲食:お茶を美味しくいただく

3口半ほどで飲んで、最後にずずずと音をだす

押し戴いてから2度回す。

茶碗を回すのは、押し戴いたあとです。押し戴くのは、お茶に感謝をする挨拶と考えましょう。そして、茶碗を2度回すのは飲むために正面を向こう側に回すので、いただく準備と考えます。そうすると、押し戴いてから2度回す。となります。

まとめ

薄茶をいただく時、ちょっとした手順が細かく決まっています。しかし、1番大切なのは、気持ちです。

次の客への先にいただくことの配慮

お茶を点ててくれて亭主への感謝

この2つを覚えていたら、多少、順番の前後間違えてしてしまった失敗は、次に直せばいいのではないのでしょうか。

お菓子、お茶でも3つの順番

挨拶 → 準備 → 飲食

をちょっと覚えておいて、緊張せずにゆったりとお茶を楽しめるといいですね。